Timms Geschichten: Die Pforzheimer Tiger und das kosmopolitische Flair

Pforzheim. Ausgestorbene Arten? Wer denkt da nicht an Dinosaurier, Mammuts und Säbelzahntiger? Dieser Beitrag ist den Pforzheimer Tigern gewidmet, die einst durch die Innenstadt streiften. Lateinscher Name: Panthera tigris Phorcensis. Vor rund einhundert Jahren registrierten aufmerksame Beobachter die letzten Exemplare.

Grundsätzlich gilt: Jede ausgestorbene Art ist ein Glied in der Kette der Evolution und verdient eine genauere Betrachtung von Herkunft und Revier. Wissenschaftliche Studien belegen, dass der Panthera tigris Phorcensis nicht mit der Eisenbahn eingeschleppt wurde, die die Dreiflüssestadt seit 1861 mit der großen weiten Welt verband.

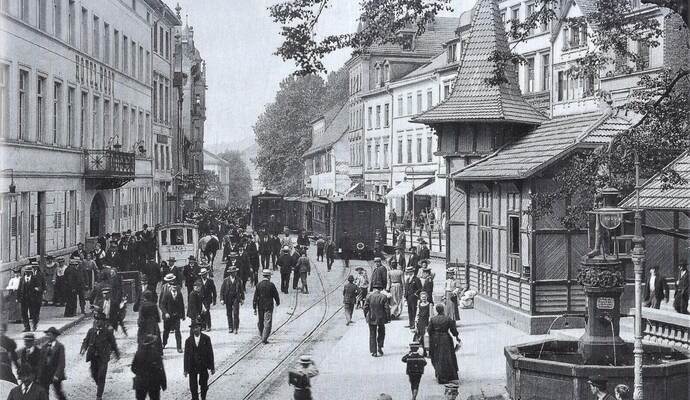

Konsultieren wir einen Experten, der es wissen muss: Rudolf Rücklin war von 1905 bis 1932 Direktor der Goldschmiedeschule. Jagdgrund der Tiger, so Rücklin, war der Leopoldplatz rund um das Hotel Post. Dort etablierte sich die sogenannte „Goldschmiedebörse“, ein Treffpunkt, wo Geschäftsreisende, örtliche Kundenvermittler und Schmuckfabrikanten ihre Geschäfte anbahnten. „Tigern“, so lautete der volkstümliche Ausdruck für die Kundenvermittlung von Angesicht zu Angesicht. Dieser Ausdruck sei anfangs im Scherz gebraucht worden, so Rücklin (1911), inzwischen aber voll eingebürgert und „eine der originellsten Erscheinungen des Pforzheimer Geschäftslebens“.

Ausländische Kundschaft entdeckt den Direkteinkauf in Pforzheim

Das Aufkommen der Tiger war also eng verbunden mit dem lebhaften Geschäftsreisetourismus. Großhändler „aus der ganzen Welt“, so staunte 1895 Johann von Wildenradt (PZ vom 1. Juni 2024), kamen in „die freundliche Schwarzwaldstadt“ und verliehen „dem Handel derselben kosmopolitisches Flair“.

Walter Richter, erster Sekretär der Handelskammer, erklärte das Phänomen des Geschäftsreisetourismus mit der Umlenkung der Warenströme infolge des den Deutsch-Französischen Kriegs von 1870/1871 zum Vorteil der Pforzheimer Schmuckbranche. Während die Modemetropole Paris von deutschen Truppen monatelang eingekesselt war, entdeckte die ausländische Kundschaft den Direkteinkauf ab Fabrik in Pforzheim als preiswerte Bezugsquelle. So kam es an Nagold und Enz zu einem fieberhaften Aufschwung, „welcher alle früheren Erfahrungen hinter sich ließ“. Bis Ende 1872 wurden mehr als einhundert neue Produktionsstätten gegründet.

Wo logierten diese Geschäftsreisenden?

Anfangs mussten sie wohl oder übel Vorlieb nehmen mit dem historischen „Hotel Post“ am Leopoldplatz. Dieses mauserte sich, um nochmal den Kronzeugen Rücklin zu zitieren, innerhalb weniger Jahre zum vornehmen Haus, „mit dem denkbar internationalsten Verkehr, wo Franzosen, Engländer, Holländer, Spanier, Türken und alle möglichen Ausländer alltägliche Erscheinungen“ gewesen seien. Weitere exklusive Hotels gesellten sich zwischen Bahnhofplatz und Leopoldplatz in der wilhelminischen Kaiserzeit hinzu.

Doch zurück zum Panthera tigris Phorcensis. Die Balz der Tiger mit den Kunden rund um den Leopoldplatz vollzog sich wohlgemerkt in aller Öffentlichkeit. Sie war Thema der „Deutschen Goldschmiede-Zeitung“, die in einer ausführlichen Reportage (1898) Weltoffenheit und kulturelle Diversität pries: „Groß ist die Zahl der Einkäufer, die beständig aus allen Landen nach Pforzheim kommen, und interessant auch der rege Verkehr, der sich in den Hotels der Stadt zwischen Käufern und Verkäufern entwickelt. Und letzterem kommt dabei sehr die Kenntnis fremder Sprachen zu statten, die in Pforzheim mehr als anderswo verbreitet sind.“

Beobachter strömten herbei, um die eigenartige Safari an der Pforte zum Schwarzwald genauer unter die Lupe zu nehmen:

„Früh morgens, noch ehe die Bäckerjungen pfeifend durch die Straßen ziehen, kann man die Tiger vor dem Hotel Post eintreffen sehen, um das Aufstehen der Käufer abzuwarten. Unter allen möglichen Ausreden wird der Kauflustige zu bestürmen gesucht, seine Türe ist belagert. Um ½ 8 Uhr werden alsdann von der Vereinigung der Bijouterieverkäufer durch deren eifrigen Sekretär, Herrn Krenkel, die Besuchskarten abgegeben, welche laufende Besuchsnummern enthalten.“

Zu den erhellenden Zeitdokumenten, die das Pforzheimer Stadtarchiv dankbarerweise hütet, gehört die Erstausgabe (1875) eines zweisprachigen Führers (Deutsch und Französisch), der das ausgedehnte Netzwerk der „Bijouterie-Fabriken und deren verwandten Geschäften in Pforzheim und Umgegend“ gründlich durchleuchtet. Als Herausgeber im Selbstverlag zeichnete ein offenkundig gut vernetzter Brancheninsider namens Louis Rühl verantwortlich, der sich anschickte, den Tigern mit seinem Branchenführer Kunden abzuluchsen. Der Erfolg gab ihm recht. Sogar etliche Nachahmer traten auf den Plan, im Adressbuch Ausgabe 1914 sind fast ein Dutzend teils mehrsprachige Branchenführer aufgelistet.

Die Goldstadt, so stellt sich im historischen Kontext heraus, sah sich keineswegs ausschließlich als Industriestadt, sondern als stolze Handelsmetropole. Der Handel mit Schmuck entwickelte sich neben der Fabrikation zum systemrelevanten Standbein der stark auf den Export ausgerichteten Schmuckbranche: Prokuristen großer Kaufhäuser kamen ebenso wie Grossisten und Schmuckhändler aus aller Welt, um zu ordern. Das Industriehaus am Leopoldplatz, zeitweise Standort der „Ständigen Musterausstellung“, ist bis heute ein Repräsentant jener Epoche.

Das Artensterben vollzieht sich bekanntlich still und leise, so auch das Aussterben der Pforzheimer Großkatzenunterart. Im internationalen Schmuckhandel dominierten ausländische Geschäftsleute, oft jüdischer Herkunft, welche Expertise, Mehrsprachigkeit, Geschäftskontakte und Erfahrungen als spezielle Kompetenzen einbrachten. Die dunkle Zeit des sogenannten „Dritten Reiches“ (bedauerlicherweise legal herbeigewählt) entzog mit einer toxischen Mischung aus Engstirnigkeit, Rassismus und Fremdenhass den Tigern die Existenzgrundlage, denn fortan mieden die Großhändler diese Stadt.

Was folgte, war bekanntlich ein gewaltiger Strukturwandel, der bis in die Gegenwart anhält. Doch einige namhafte Unternehmen der Schmuckindustrie haben dank strategischer Neuausrichtung den Umbruch überlebt. Und die Transformation schreitet voran: Das Knowhow der Traditionsbranche wird weitergenutzt in Bereichen wie Edelmetallrecycling, Herstellung flexibler metallischer Komponenten, Fahrzeugtechnik, Design, Stanz- und Medizintechnik, in denen Pforzheims Wirtschaft heute glänzt.